都市計畫怎麼審?

都市計畫怎麼審?

都發局提案

公部門或民間提案

都委會審議草案、收集意見

都發局辦理公開展覽(30天)+說明會

都發局彙整意見與綜理表

都委會審議(含專案小組階段)

通過

市府核定

公告實施

不通過

結案或重提

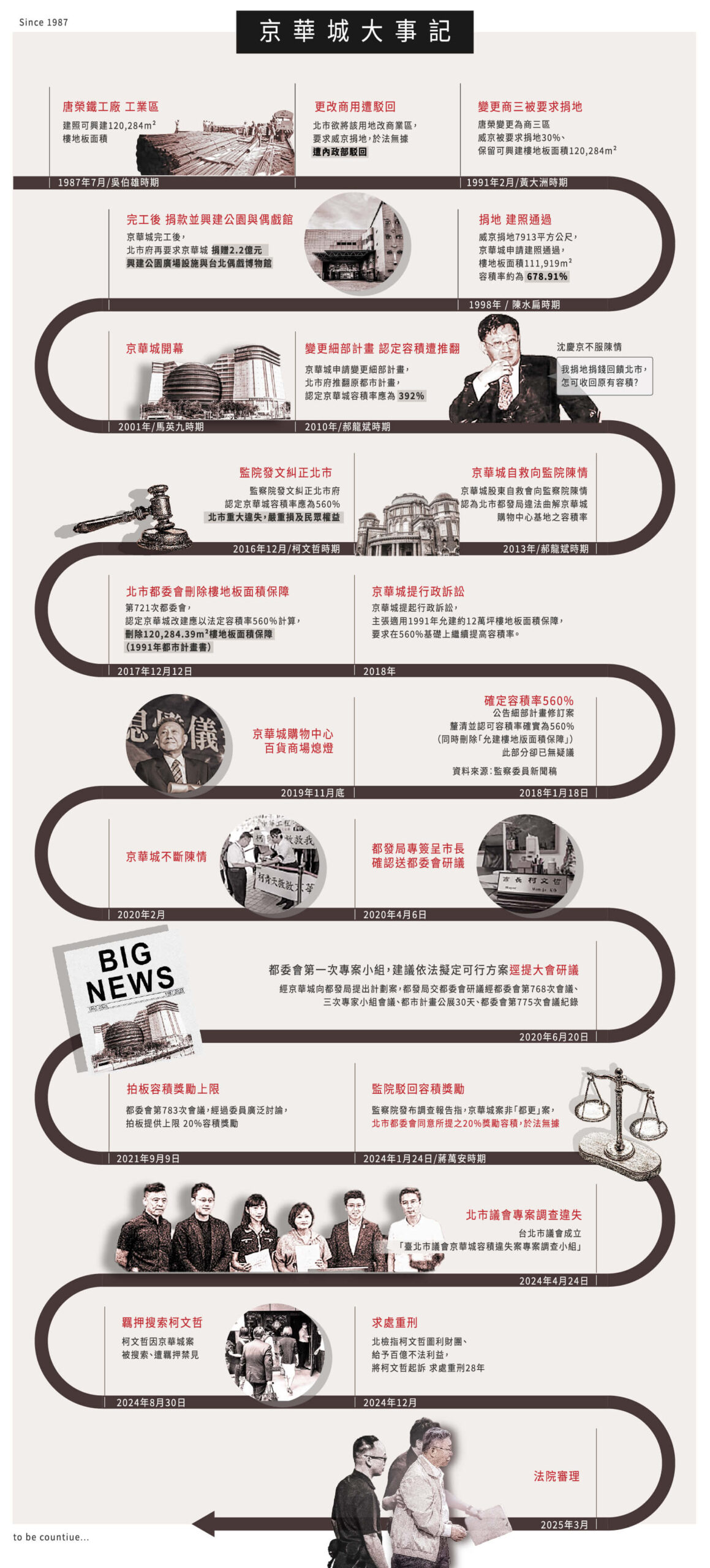

京華城案,將在台灣城市發展與司法改革的歷程上,留下重要一頁。

其審判,不只是對土地容積額度的審判、是對政治人物的道德審判,也將是對媒體公正、司法正義的重要判決。

過去台灣法規對建築物容積獎勵之核給與認定,並沒有明確標準。30年前,位處台北市松山區重要地段的京華城舊址,因為城市發展需求「由工業區轉商業區」,北市府要求威京集團需捐錢、捐地、蓋公園回饋市府,但給予該塊土地的容積率,卻因為不同市長與認定標準不一,而不斷變動….

多年來,地主威京集團及其他股東不斷陳情,要求返還市府最初應允的容積,監察院也判定北市有缺失,但北市在2017年在返還容積的同時,又收回了原有的樓地板面積保障,直到2021年,威京集團才在台北市都發局的幕僚建議下提出「方案四」,再度捐地與承諾提供更高成本開發,回饋給北市以「爭取原初的容積」。

京華城案通過一切法定程序討論後,拍板定案,原以為纏訟多年爭議終於獲得解決,但就在2024年總統大選剛結束,監察院一紙糾正文將「京華城容積獎勵」導向弊案,一場政治風暴成形,撲向民眾黨主席柯文哲,標榜「清廉、勤政」的他遭到搜索、羈押、求處28年重刑。

這場世紀審判的真相到底是甚麼?最終被判有罪的,又會是誰?